La médecine romaine

Entre tradition et innovation

Une médecine patriarcale

Le pater familias veille à la santé de sa familia, recourant à :

l’automédication : produits du terroir, plantes et remèdes de bona fama (d’où remèdes de bonne femme)

la superstition : formules magiques, amulettes…

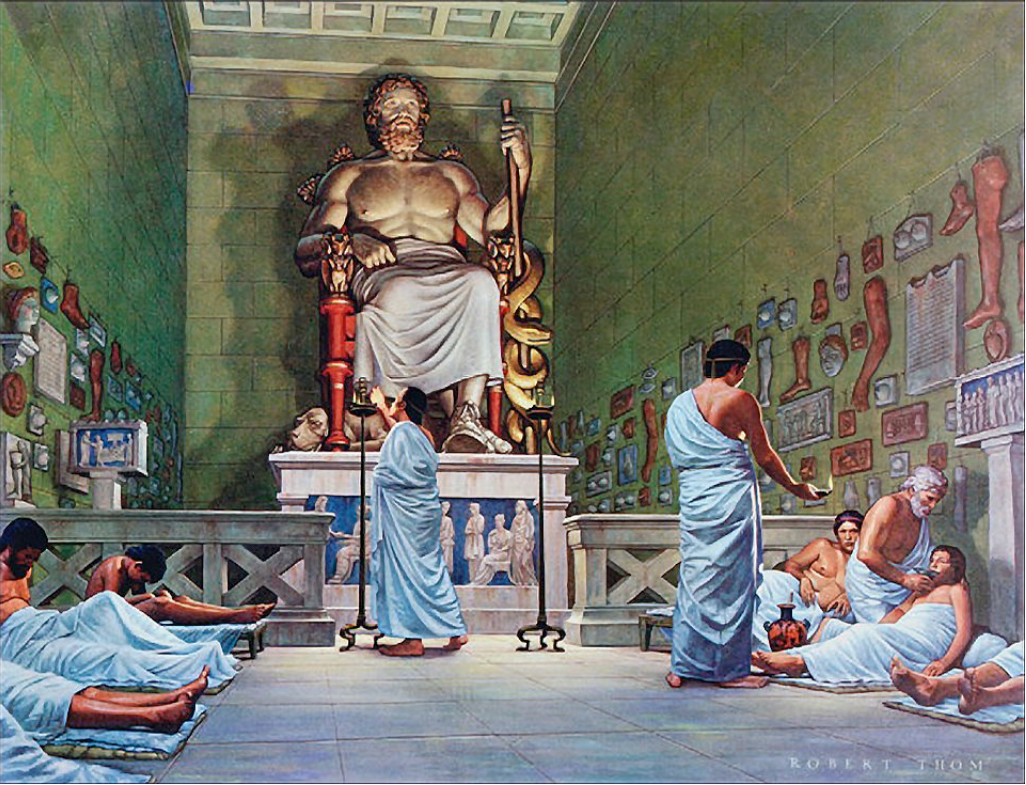

Le culte d’Asclépios

Asclépios, dieu grec de la médecine, représenté avec un serpent enroulé autour d’un bâton, fait l'objet du culte des Romains à partir du IIIe siècle av. J.-C.

Ils l'appellent Esculape.

Les Romains lui offre des ex-voto (représentations de la partie du corps malade) soit pour implorer la divinité pour obtenir la guérison, soit pour la remercier en cas de guérison.

Des médecins grecs à Rome

À partir du IIIe siècle, des médecins grecs, d'abord esclaves puis affranchis, arrivent à Rome :

art fondé sur la théorie et l’expérimentation

usage de la saignée et du cautère : tige de fer rougie au feu pour brûler les zones malades et les faire cicatriser

Le grec devient la langue de la médecine.

Des médecins romains

Les médecins romains accordent une grande place à l'hygiène.

D’abord généralistes, les médecins romains sont de plus en plus spécialisés : oculistes, diététiciens, chirurgiens (amputations, trépanations, opération de la cataracte…).

On retrouve également des femmes qui assurent le rôle de sage-femme.

Hippocrate,

père de la médecine

Né dans la noble famille des Asclépiades, médecins de père en fils depuis le mythique ancêtre Asclépios, Hippocrate (env. 460 - 370 avant J.-C.) est à la fois praticien et théoricien : il fait de la médecine une science à part entière, dotée de règles et de traités spécifiques ; il enseigne à ses nombreux disciples que le rôle du médecin est d’apporter au malade son savoir et son assistance dévouée, en suivant un code moral qui lui impose de garder le secret (code déontologique appelé le serment d’Hippocrate). Il a élaboré la théorie des humeurs : la santé du corps et de l’âme dépend de l’équilibre entre les humeurs (liquides) : le sang, la bile jaune, la bile noire et la lymphe. Soigner revient donc à rétablir l’équilibre en enlevant l’excédent d’humeur par des saignées, des lavements ou en prescrivant des bains chauds ou froids, du sport…

Gallien

Né à Pergame en Asie Mineure, Galien (env. 129 - 201 après J.-C.) commence par « se faire la main » en soignant les gladiateurs, puis il s’installe à Rome où ses talents lui valent de devenir le médecin personnel de l’empereur Marc Aurèle. Champion de l’expérimentation, il répand les leçons d’Hippocrate et la théorie des humeurs, développe l’anatomie en organisant des dissections publiques d’animaux, découvre divers mécanismes organiques, comme celui de la respiration. Admiré par les savants arabes et européens, Galiens restera le modèle de toute la médecine occidentale jusqu’au XVIIe siècle.

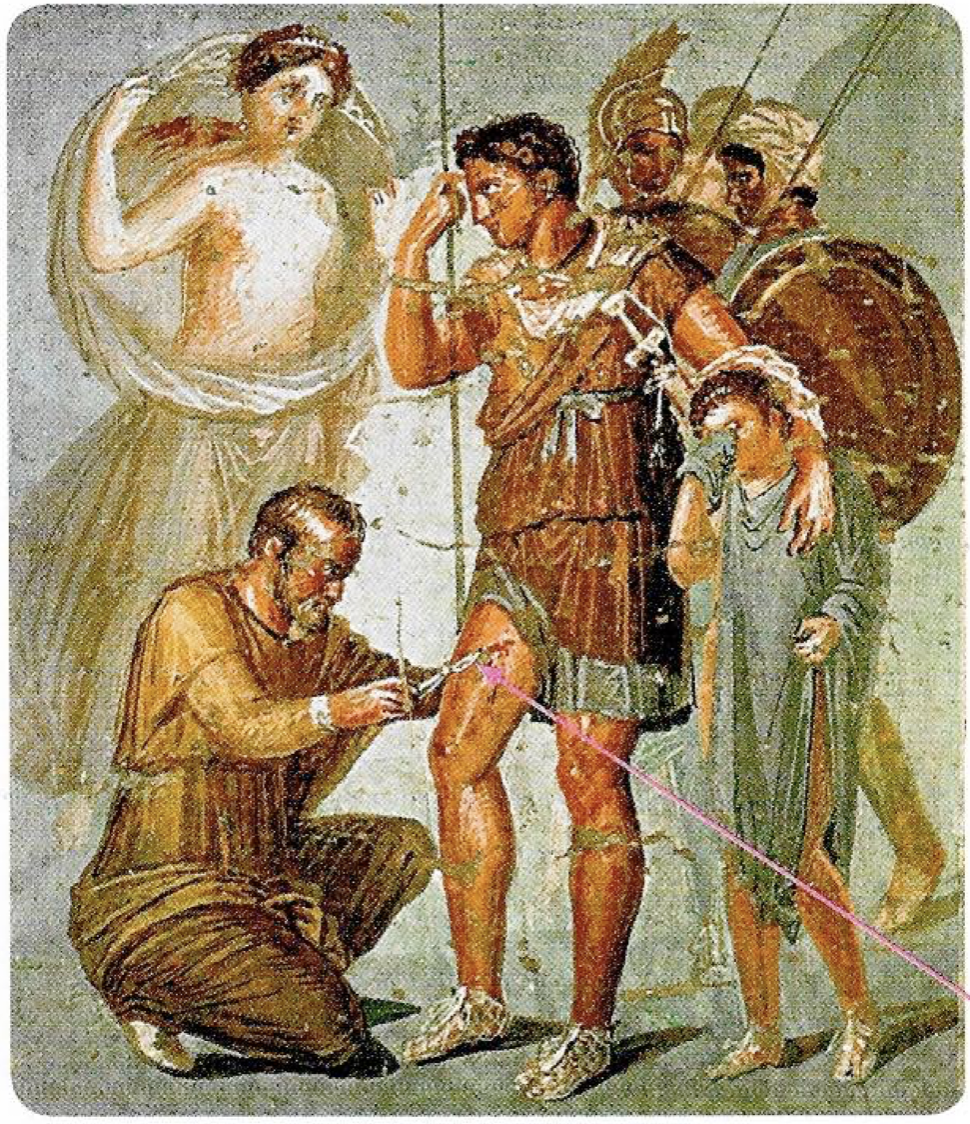

Il y a très peu de représentations de médecins dans l’exercice de leurs fonctions : on n’en trouve que lorsque le patient est un héros mythologique, comme sur la fameuse fresque du musée de Naples représentant Énée blessé.

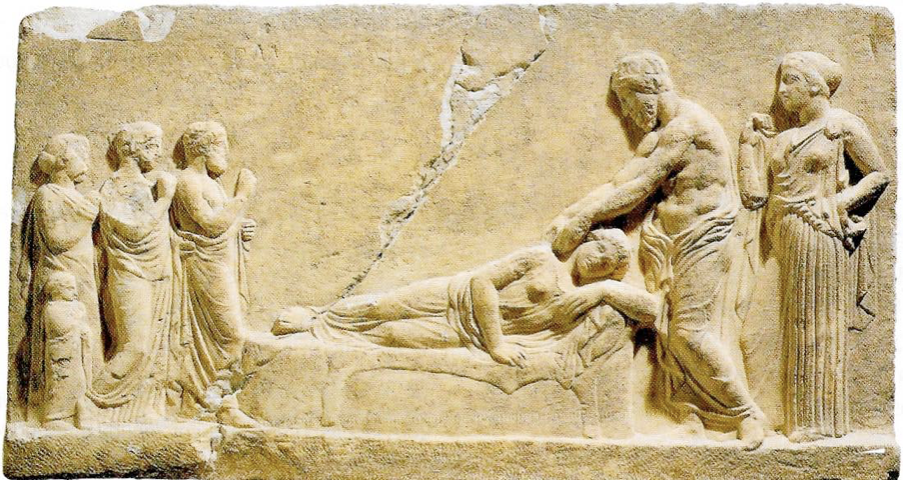

En revanche, l’archéologie nous a fourni de nombreux et précieux documents permettant de mieux connaître l’art médical antique : stèle de médecins ou de pharmaciens énumérant leurs spécialités et les représentant éventuellement, objets nécessaires à la préparation et à la conservation des médicaments, instruments chirurgicaux dont l’étonnante similitude avec les nôtres permet de deviner aisément l’utilisation.

Énée blessé, Fresque du musée de Naples

Esculape ou Hippocrate soignant une femme malade, bas-relief en marbre, Ve siècle avant J.-C.

Intérieur d’une pharmacie, bas-relief, IIe siècle apr. J.-C.

Les emblèmes actuels des médecins et des pharmaciens font référence aux serpents des sanctuaires d’Esculape.

Celui de l’ordre des médecins représente directement l’attribut du dieu (un bâton autour duquel s’enroule un serpent), tandis que celui des pharmaciens intègre la coupe d’Hygie, la fille du dieu, qui donnait à boire au serpent de son père. Son rôle était d’enseigner les manières de vivre sainement pour garder la santé, d’où le mot hygiène.